《第十八願傳承解》第10講

3490

第十八願講話 慧淨法師 講述 淨宗法師依此開講《第十八願傳承解》,共五十二講。

《第十八願傳承解》第10講 十方眾生之所指㈠

三、為成諸佛之王

第三,為成諸佛之王。這剛已經解釋過了。

佛王光尊

《無量壽經》如是言:

無量壽佛,

威神光明,最尊第一;

諸佛光明,所不能及。

又《大阿彌陀經》如是言:

阿彌陀佛光明,最尊、第一、無比,

諸佛光明,皆所不及也。

又說:

諸佛中之王也,

光明中之極尊也。

阿彌陀佛既然有那種光明,就能夠使我們對阿彌陀佛有信心而一向專稱彌陀佛名。

光號攝化

所以善導大師說:

以光明名號,攝化十方,

但使信心求念。

又說:

唯觀念佛眾生,攝取不捨,

故名阿彌陀。

意思就是說,阿彌陀佛以這個光明的名號,來啟發我們對阿彌陀佛救度的信心,而念佛求生極樂,甚至,人世間要祈求什麼,也以信心來求念。

善導大師說:阿彌陀佛的光明,遍滿十方世界,無有障礙,唯觀念佛眾生,攝取不捨。

也就是說,遍滿十方世界的無礙的光明,只有一個目的,就是在尋找、觀看念佛的眾生,只要這個眾生在念佛,阿彌陀佛就以光明:平生保護他,臨終接引他,一直不捨離他,這就是攝取不捨。

色心功德,機法一體

這樣豈不是阿彌陀佛在日夜尋找--「十方世界有哪一個眾生在念我啊?」在四方傾聽--「十方世界有哪一個眾生在稱我的名號啊?」所以,「專稱彌陀佛名」的人,日夜都在阿彌陀佛的光明當中。

同時,這句名號,既然不離阿彌陀佛的本身、阿彌陀佛的生命、阿彌陀佛的全部功德,而我們念這句名號,豈不是阿彌陀佛的生命、功德都在我們的心中!

所以,一個念佛人,一方面在阿彌陀佛的光明當中;同時,阿彌陀佛生命在這個念佛人的心中,這個就是「色心功德,機法一體」的道理。「色」就是指身體,「心」是指內心,「功德」是指阿彌陀佛的功德、功能。念佛人和阿彌陀佛、阿彌陀佛和念佛人是色心功德交融為一體的。

能夠瞭解這個道理的話,就會信心歡喜而純一不雜地專稱彌陀佛名,除了念佛以外,不會再去學其他法門。

四、為使諸佛稱揚

第四,為使諸佛稱揚。

《無量壽經》第十七願如是言:

設我得佛,十方世界,無量諸佛,不悉咨嗟,稱我名者,不取正覺。

阿彌陀佛為什麼要讓十方諸佛來稱揚、讚歎他呢?這個顯示,阿彌陀佛的悲願深廣無邊,要度盡十方眾生。為了救度盡十方遍法界的眾生,必須使大宇宙的十方諸佛通通來讚歎、稱揚、傳播阿彌陀佛第十八願的救度法門,使這個正覺大音,響流十方,使淨土之音的六字洪名聞遍整個大宇宙。

所以,在《無量壽經》一開頭釋迦牟尼佛就說:

如來以無盡大悲,矜哀三界,所以出興於世,

光闡道教,欲拯群萌,惠以真實之利。

這也表明釋迦牟尼佛以大慈大悲哀憫我們三界眾生,所以才出現在這個世界,他講經四十九年,說法三百餘會,目的就是要宣揚第十八願,來救度所有的眾生,給眾生真實的利益。

第十七願成就

釋迦牟尼佛為什麼會這樣呢?是因為阿彌陀佛的關係,阿彌陀佛有第十七願,說:「如果我成佛的話,必須使十方世界無量諸佛來宣揚我的名號,使淨土妙音遍滿大法界。」他這個願成就了,所以《無量壽經》第十七願成就文說:

十方恆沙,諸佛如來,皆共讚歎,無量壽佛,威神功德,不可思議!

既然這樣,釋迦牟尼佛也是十方恆沙諸佛之一,他出現在這世間,一定要宣說阿彌陀佛的救度法門。

所以,三藏十二部經很多,可是有一句話說:

諸經所讚,多在彌陀。

也就是說,十方諸佛縱然多如恆沙,但經典之中所讚歎的,大多是在推崇、讚揚阿彌陀佛,所以,單單有關於阿彌陀佛跟極樂世界的經典,就有二百多部。而關於其他的佛、其他的淨土則非常的少。

還有,當釋迦牟尼佛宣說《阿彌陀經》的時候,十方諸佛都同時歡喜主動地讚歎,異口同聲來證明釋迦牟尼佛所說的是真實不虛,他所說的等同十方諸佛所要說的,這也就是第十七願的成就的顯示。

發起信心

所以,阿彌陀佛本身已經是佛了,為什麼還要由菩薩再度發願、修行,然後才顯現佛身?以上列出四點,但還可以再列,譬如說「為了顯示無上的大法」、「為了顯示救度最下的根機」。

雖然說有四點,但主要歸於第一點:「為啟眾生信心」。比如第二「為顯超世大願」,既然阿彌陀佛所發的四十八大願是超越十方三世諸佛的大願,那就能給我們信心,讓我們這些漏於十方諸佛救度的人心有指望;第三「為成諸佛之王」,不僅阿彌陀佛因地發的願超越諸佛,而且果上成佛也是諸佛之王,既然如此,我們這些諸佛救不了的罪惡眾生,靠阿彌陀佛就能救得了;第四「為使諸佛稱揚」,連十方諸佛都異口同音稱揚讚歎阿彌陀佛名號功德不可思議,可見阿彌陀佛功德之巍巍,是被十方諸佛讚歎的,是堪為諸佛之王;而《阿彌陀經》裏更說我們念阿彌陀佛的人,十方諸佛都一齊來護念。這樣的話,我們念阿彌陀佛一佛豈不是被一切諸佛共同保護,這樣,我們再怎樣下劣,也能生起得救的信心。阿彌陀佛如果不再度示現為法藏菩薩,為我們五劫思惟發超世願、永劫修行無量功德,我們這些最下劣的凡夫怎麼有得救之道呢?正因如此,阿彌陀佛(雖然久已是佛)才一次一次地重複發願,顯示這些來使我們相信自己可以被救。

像我們這樣的人,只要依靠這個法,就能被救,否則的話,就永無希望。

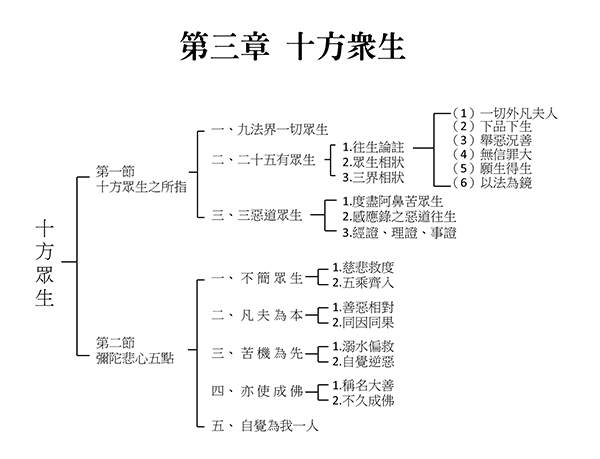

第一節 十方眾生之所指

一、九法界一切眾生

「設我成佛,十方眾生」:顯示阿彌陀佛的成佛就是為了十方眾生,如果不是為了十方眾生,阿彌陀佛就不成為這樣的佛,可以說,這一尊佛跟十方眾生、十方眾生跟這一尊佛是一體的、共命的、彼此依靠的、互相需要的。

十方之義

「十方眾生」的「十方」是什麼意思呢?如果從字面上來講,就是四維上下的總稱,也就是東、南、西、北,東南、西南、東北、西北,以及上方跟下方,這就顯示是整個法界、整個大宇宙的意思。

《無量壽經》第十七願說:

十方世界,無量諸佛。

可知,這個十方,就是十方世界的意思,十方世界就是指法界中所有的一切世界、一切國土。《阿彌陀經》舉出「六方世界」,而玄奘大師所翻譯的《稱讚淨土經》(《阿彌陀經》的同本異譯),就舉出「十方世界」; 這兩部經文文字不同,但意義是相同的,都是指整個大法界。《莊嚴經》說:

所有十方無量、無邊、無數世界,一切眾生。

《悲華經》裏也說:

無量無邊阿僧祇餘佛世界,所有眾生。

「阿僧祇」是印度用來計算數目的單位,亦即「不可計算、無量數、無央數,或極大數」之意。

由此可知,「十方」涵蓋整個大宇宙;所有一切世界當中,所有的一切眾生,就是「十方眾生」。

眾生之義

「眾生」又翻譯為「有情」或「含識」,或者是「含靈」,也就是,眾生都是有感情的、有心識的、有靈性的,因此就做這樣的翻譯。

普通來講,眾生是指迷界的有情、迷界的眾生。所謂迷界,是指六道的眾生,六道就是天道、人道、阿修羅道、地獄道、餓鬼道、畜生道。

如果從廣義上來講,佛菩薩及聲聞緣覺也都涵攝在眾生這個名詞之中,這就成為十法界的眾生。「十法界」包含剛剛所講的天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生等六道輪迴的凡夫,以及聲聞、緣覺、菩薩、佛,這四種的聖人。六道跟四聖,包含起來總稱為十法界的眾生。

九法界一切眾生

《仁王經》裏面說:

三賢十聖住果報,

唯佛一人居淨土。

「三賢十聖」:「三賢」是指菩薩階位的十住、十行、十回向;「十聖」就是十地。這三賢十聖的菩薩,還住在因果報應之中,這怎麼講?當然,這必須引用一些教理來解釋了。如果斷見惑的話,他就進入了初信的果位;斷思惑的話,就進入了七信的果位;斷塵沙惑的話,就進入了十信的果位。之後,破一分的無明,證一分的法性,就進入了初住的果位,一階一階上去。破一分無明,證一分法性,破一分、證一分,直到四十一品的無明通通破盡,就進入佛的境界。所以,如果還沒有到達佛的境界的話,都還在果報當中。只有佛一人在常寂光土裏面,不生不滅。

如果從這裏來講,彌陀發願救度的十方眾生,就是除佛以外的九法界眾生。

但是,九法界之中,聲聞、緣覺、菩薩,這是三種聖人,已經出了六道輪迴,雖然還沒有成佛,但並沒有貪瞋癡,不受造罪造業、受苦受難的輪迴果報。

而需要彌陀救度的眾生,就是還在造罪造業、受苦受難的六道輪迴的凡夫。

二、二十五有眾生

「十方眾生」在《無量壽經》本身來講,是怎麼解釋的呢?

《無量壽經》第十八願成就文言:

諸有眾生。

《大寶積經無量壽如來會》言:

餘佛剎中,諸有情類。

「諸有」、「諸有情類」,意思一樣,是指二十五有。

二十五有

所謂「二十五有」,就是二十五種有著生死輪迴的生命形態,就是指六道,也就是地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天。天界裏面又包含欲界六天、色界天、無色界天。同時,又涵蓋初果、二果、三果的聖者,這樣歸納起來,總共有二十五種,所以叫做二十五有。

「有」是佛教的專有名詞,「有」就是有生死輪迴。成了四果阿羅漢,了脫輪迴,就不再「有」,所謂「不受後有」,在此之前都是「有」。

《往生論註》八番問答

我們的淨土宗的祖師,對於「諸有眾生」是怎麼樣的眾生,有很簡要明瞭的定義。

在曇鸞大師所作的《往生論註》卷上的最後,就是「八番問答」的地方,曇鸞大師以問答的方式來顯示,「諸有眾生」是怎麼樣的眾生。

何等眾生問答

第一問答,也就是「何等眾生問答」:

問曰:

天親菩薩迴向章中言:「普共諸眾生,往生安樂國。」

此指共何等眾生耶?

淨土宗三經一論的《往生論》,是天親菩薩所寫,由偈語和論文兩部分組成,文字並不長,偈語也只有二十四首,每一首四句,每一句五個字。最後一首顯示作這部論的目的說:

我作論說偈,願見彌陀佛,

普共諸眾生,往生安樂國。

他作這部《往生論》,目的是為了親見阿彌陀佛,同時,也普遍地跟所有眾生一起往生安樂國,所以說「普共諸眾生,往生安樂國」。

但若論天親菩薩,他不是凡夫,是菩薩。菩薩所說的「普共諸眾生」,這個「眾生」到底是菩薩的眾生,還是我們六道還有貪瞋癡、具足煩惱的凡夫呢?如果他所共的眾生是菩薩的話,那麼這部論對我們來講就等於沒有份了;如果是像我們這樣的眾生的話,那麼他所說的法門,也就是我們所做得到的法門。那麼,到底是共菩薩眾生還是共凡夫眾生?

曇鸞大師為了把「普共諸眾生」的定義顯示出來,讓我們凡夫得到安心、得到滿足,曉得這部《往生論》是為我們凡夫所寫的,所以做了這個自問自答。

「普共諸眾生」到底是共怎樣的眾生呢?曇鸞大師舉出《無量壽經》裏面的第十七願的成就文,以及第十八願的成就文來回答。

《無量壽經》佛告阿難:

「十方恆沙,諸佛如來,皆共讚歎,無量壽佛,威神功德,不可思議。

諸有眾生,聞其名號,信心歡喜,乃至一念,至心迴向,願生彼國,

即得往生,住不退轉;

唯除五逆,誹謗正法。」

案此而言,一切外凡夫人皆得往生。

第十八願所講的「十方眾生」,成就文解釋為「諸有眾生」,而「諸有眾生」曇鸞大師就解釋為「一切外凡夫人」。諸有眾生,乃至臨終的一念至心迴向願生彼國,也能夠往生,所以就斷定一切外凡夫人也都能夠往生。

一切外凡夫人

曇鸞大師在這裏所說的「外凡夫人」,如果以天臺宗的解釋,「十信」的階位叫做外凡夫,若論十信階位,初信位已是斷見惑之初果羅漢,不是一般凡夫。但是,曇鸞大師在這裏所講的「外凡夫」是指「十信外」之「薄地凡夫」,既然是十信之外的凡夫,就表示還有煩惱,還會造業造罪。

當今凡夫,現名信想輕毛,亦名不定聚,亦名外凡夫。

輕毛

「輕毛」,像毛髮那麼輕,隨便一點點風一吹,他就會隨風或東或西。所以,「輕毛」就是形容我們一般的凡夫,心力很拙劣、很脆弱,會隨著環境而進進退退,而造善或是造惡。

由此可知,「諸有眾生」就是指一般的善惡凡夫。善惡凡夫只要一念至心迴向也能夠往生,也就是說,即使臨終十念、一念,至心願生極樂,當下也能夠往生。

這就是第十八願成就文所講的,「諸有眾生,聞其名號,信心歡喜,乃至一念,至心迴向,願生彼國,即得往生,住不退轉」。

《觀經》下品下生

又舉「下品下生」最下造惡一類,以顯明攝取上中之機。

可知淨土宗旨,救苦為懷,舉惡況善。

舉出了第十八願的成就文之外,曇鸞大師又舉出《觀無量壽經》的下品下生,來解釋「諸有眾生」。

「下品下生」是怎麼樣的眾生呢?就是「作不善業,五逆十惡,具諸不善」,也就是說這種眾生,一生當中都沒有機會遇到善緣來行善積德,都沒有遇到佛緣來依法修行,所遇到的,都是惡緣,因此他一生所造的不是善業,而是五逆十惡種種不善。這種眾生臨命終時果報來了,地獄之火燃燒到他面前,這時候,他才恐懼驚慌。但他宿世與佛有緣,這時才能夠遇到善知識,為他做種種安慰,為他宣說彌陀的救度、極樂世界的微妙安樂,教他念佛。可是這個人已臨命終,業果現前,重病在床,他哪有可能來做寂靜的心中念佛、思惟佛德?這時候善知識告訴他:「你只要嘴巴喊南無阿彌陀佛,就能夠解除地獄的果報,就能夠當下往生極樂世界。」這時候,這個人就至心地稱念「南無阿彌陀佛」-- 在這裏所謂的「至心」,就是一種迫不及待的,希望趕快解脫面前的痛苦果報的殷切的心,所以這一顆心可以說忘掉了所有一切,只曉得「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛⋯⋯」,這樣稱念下去,一直到他斷氣。其實他是臨命終人,這口氣已經快斷了,即使他來念佛,頂多也只是念十句左右。那麼,由於他念念念「南無阿彌陀佛」,在念佛當中,每一念、每一念都在消除、滅盡他的生死輪迴的罪業。這時候,地獄之火化為金蓮花,就好像太陽一樣,光明燦爛地在他面前,他就坐上金蓮花,當下往生極樂世界。

曇鸞大師舉出這種下下品的眾生,來說明「諸有眾生」就是這種眾生。